Столяр М. А.

Глубоко под землей, в царстве вечного мрака и тишины, существует удивительная вселенная, кипящая невидимой жизнью. Это мир пещерных микроорганизмов — невидимых обитателей подземелий, которые бросают вызов самому понятию «невозможные условия». Множество обитателей — бактерий и грибов — не просто выживают в этих экстремальных условиях, а создают хрупкие, но невероятно устойчивые экосистемы. Количество этих невидимых жителей может достигать миллионов в одном грамме пещерного грунта — как в плодородной лесной почве! Откуда в этом «подземном царстве голода» берется жизнь и в чем ее секреты — давайте разберемся.

Среди главных героев этого подземного мира:

- Бактерии-экстремалы (Arthrobacter, Pseudomonas, Bacillus), которые настолько адаптировались к холоду, что обычная комнатная температура для них смертельна — их просто «разрывает изнутри».

- Грибы-первопроходцы (Penicillium, Mucor), которые выступают главными санитарами, перерабатывая все, что попадает в пещеру.

Эти микробы — не просто любопытная аномалия. Они — краеугольный камень всей пещерной экосистемы. Они формируют основу пищевой пирамиды, служа пищей для пещерных клещей и других обитателей. Они же являются природными «дворниками», очищая пещеры от загрязнений. Но главное — эти организмы стали источником бесценных открытий. Эволюция, заставившая их выживать в жесточайших условиях, наделила их уникальными биологическими «суперспособностями». Сегодня ученые с повышенным интересом изучают пещерный микробиом, находя в нем решения для биотехнологий, медицины и экологии.

Кто где живет в пещере

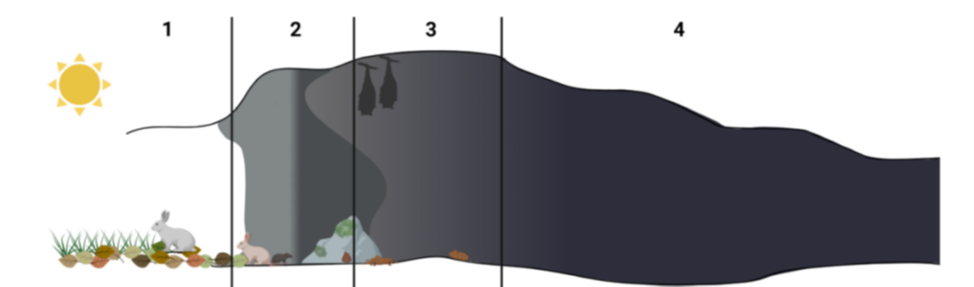

В пещере можно выделить несколько зон. У входа, куда проникает немного света, живут фотосинтезирующие организмы - водоросли и цианобактерии. Глубже располагается сумеречная зона, где света уже недостаточно для фотосинтеза. В сумеречной зоне количество автотрофных организмов ниже.

Автотрофные организмы — это организмы, которые сами производят органические вещества (пищу) из неорганических.

По мере уменьшения количества света мы наблюдаем сдвиг в сторону гетеротрофного образа жизни. А в самой глубокой, темной зоне обитают организмы, полностью приспособившиеся к жизни без света [1].

Гетеротрофные организмы — это живые существа, которые не могут самостоятельно синтезировать органические вещества из неорганических. Проще говоря, они не готовят себе еду, а ищут её в готовом виде.

Рисунок 1. Схематическое изображение пещерных зон: 1 – входная зона, 2 – сумеречная зона, 3 – переходная зона, 4 – темная зона [1].

Тёмная, олиготрофная и в целом негостеприимная среда самой внутренней зоны пещеры долгое время считалась лишённой каких-либо форм жизни. Однако зоологические и ботанические исследования со временем показали огромное разнообразие высокоспециализированных форм жизни, процветающих внутри различных пещер по всему миру.

Олиготрофная среда — это природная "диета", где очень мало готовой пищи (органических веществ) и минеральных солей. Это противоположность "богатому столу" — эвтрофной среде, изобилующей питательными веществами.

Чтобы преодолеть факторы, ограничивающие рост, микроорганизмы создают сложные взаимовыгодные связи. Эта стратегия позволяет большему количеству организмов выживать и способствует росту в экстремальных условиях пещер. Толстые многовидовые биопленки, состоящие из водорослей/цианобактерий, бактерий или грибов, образуются на стенах пещер. Это облегчает поток питательных веществ и позволяет множеству организмов выживать и процветать в этой негостеприимной среде. Однако некоторые бактерии предпочитают конкуренцию сотрудничеству и производят вторичные метаболиты, которые подавляют рост других микроорганизмов поблизости, особенно грибов. Они представляют особый интерес для биотехнологов и медицинских микробиологов из-за потенциального использования против устойчивых к лекарствам бактерий или грибов.

Вторичные метаболиты — это особые химические соединения, которые организм производит "не для себя", а для взаимодействия с окружающим миром. Они не участвуют в основных процессах роста, развития или размножения.

Автотрофные водоросли являются важной частью пещерной экосистемы, поскольку они сокращают содержание углекислого газа и в результате доставляют кислород и другие вещества гетеротрофным организмам. Образование многовидовой биопленки также обеспечивает защиту от экологического стресса, лучшее связывание воды и различных органических соединений, которые могут быть очень редкими в суровых условиях пещеры, и обеспечивает концентрацию и циркуляцию питательных веществ между организмами, вовлеченными в биопленку. Это приводит к тому, что биопленка функционирует как своя собственная замкнутая, маленькая экосистема.

Влияние человека

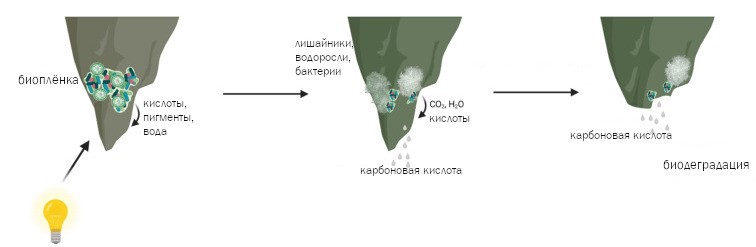

Влияние «посторонних» на экосистему пещеры особенно заметно в так называемых «демонстрационных пещерах», куда ежедневно прибывают большие группы туристов. Постоянное присутствие человека способствует изменению влажности и температуры. Оставленный мусор может оказывать негативное воздействие не только на животных внутри пещер, но и на микроорганизмы. Однако наиболее заметное негативное влияние на экосистему оказывают лампы, используемые в пещерах для демонстрации палеолитического искусства или интересных скальных образований. Лампы позволяют фототрофным организмам образовывать биопленки вблизи источника света, разрушая при этом искусство и нарушая баланс в окружающей среде.

Фототрофные организмы — это живые существа, для которых свет является основным источником энергии.

Установка искусственного освещения в пещерах, доступных для туристов, привела к развитию так называемой «лампенфлоры». Это сообщество фототрофов: водорослей, цианобактерий, мхов и папоротников, которые образуются в непосредственной близости от световой установки. Лампенфлора, в отличие от других фотоавтотрофов, существующих в пещерах, полностью независима от солнечного света и других факторов окружающей среды. Ее также трудно удалить, и она быстро разрастается. Посещение людьми также изменяет пещерную микробную среду, принося неместные организмы, которые могут сместить относительное обилие членов естественного микробного сообщества. В пещере Лечугилла (Нью-Мексико, США) уровни бактерий микробиома человека, таких как золотистый стафилококк и кишечная палочка, были повышены в периоды большого потока людей по сравнению с периодами отсутствия посетителей. Аналогичным образом, бактерии микробиома грибов, такие как Candida и Malassezia, были значимыми индикаторами посещения человеком при сравнении итальянских нетронутых и посещаемых пещер. В некоторых случаях подземные артефакты были повреждены или уничтожены даже кратковременным контактом человека. Например, 17 000-летние наскальные рисунки в пещере Ласко (Монтиньяк, Франция) были загрязнены водорослями, бактериями и грибками, появившимися в результате пребывания человека, которое способствовало повышению уровня влажности, тепла и света. Аэрозольные бактериальные и грибковые споры, отчасти связанные с деятельностью человека, также способствовали биодеградации палеолитических рисунков в пещере Альтамира (Кантабрия, Испания). Безусловно, исследования пещер являются полезными и необходимыми, но всегда следует прилагать максимальные усилия для минимизации антропогенного воздействия и сохранения естественного состояния пещерных систем [1].

Рисунок 2. Биодеградация в пещере, вызванная люмпенфлорой.

Биоминерализация

В течение своей жизни микроорганизмы могут производить воду, углекислый газ, а также другие соединения и метаболиты, которые удаляются из клетки. Было замечено, что некоторые из этих соединений ответственны за процессы, известные как биоминерализация. Это химическое изменение окружающей среды микроорганизмами, приводящее к осаждению минералов. С точки зрения пещерных экосистем, минералы, которые чаще всего образуются под воздействием микроорганизмов, — это карбонаты.

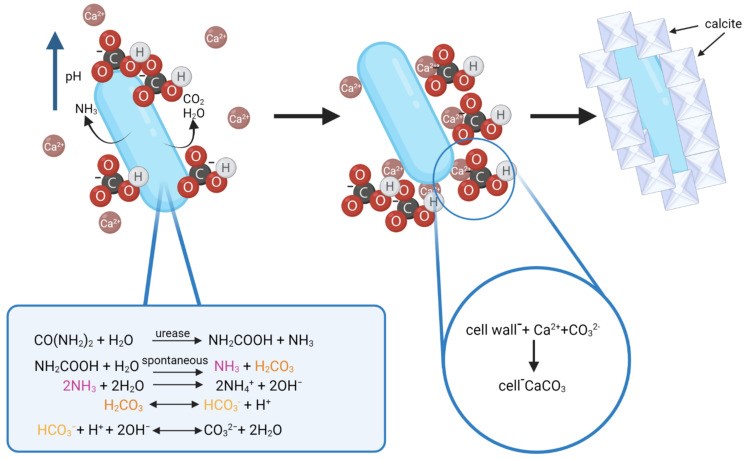

Можно представить, что бактерии — это крошечные строители, которые производят цемент (кальцит) из того, что есть вокруг. Вот как это работает:

- Подготовка "раствора": Бактерии поглощают мочевину и с помощью специального фермента (уреазы) превращают её в аммиак и углекислый газ, которые, растворяясь в воде, создают щелочную среду (повышают pH). Чем щелочнее среда, тем легче образуются карбонатные ионы — главный "компонент" цемента.

- Закрепление "формы": бактерия окружена липким защитным слоем. В этом слое и накапливаются карбонатные ионы. Одновременно ионы кальция из окружающей среды (например, из известняка) притягиваются к бактерии, как магниты.

- "Замес" цемента: Кальций и карбонат соединяются прямо на поверхности бактерии, образуя первичные кристаллы карбоната кальция.

- "Отливка" готового камня: когда бактерия умирает, её защитные слои разрушаются, открывая эти кристаллы. На воздухе они окончательно превращаются в прочный минерал — кальцит.

Более подробно с биоминерализацией можно ознакомиться на рисунке 3.

Рисунок 3. Схема биоминерализации, осуществляемой бактериями, продуцирующими уреазу.

Лунное молоко

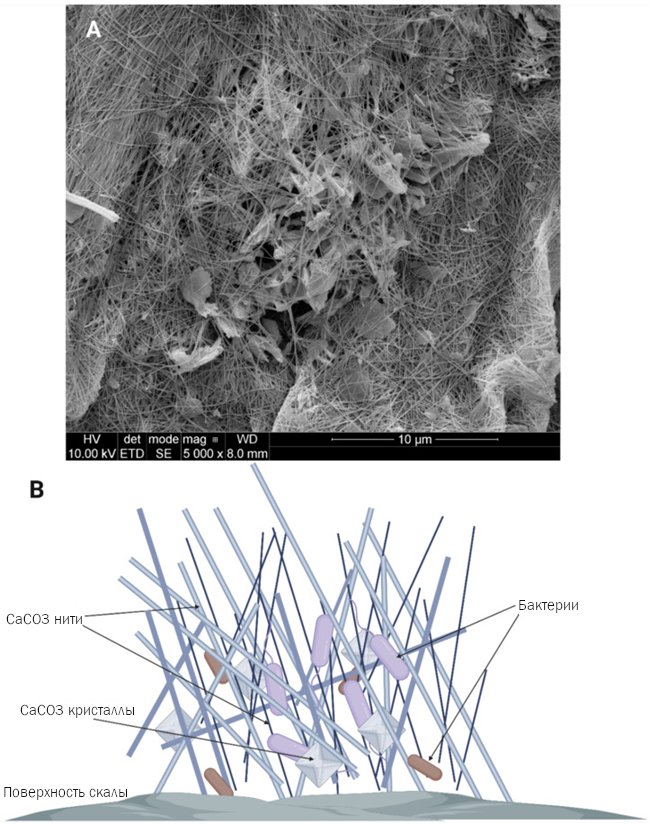

В полной темноте пещер, где, кажется, невозможна никакая жизнь, на стенах и сводах растёт нечто загадочное и прекрасное — «лунное молоко». Этот мягкий, губчатый, чисто-белый натёк, напоминающий застывшую молочную пену, веками окутывали легенды. В средние века верили, что это — окаменевший свет Луны, конденсировавшийся в подземельях. Сегодня учёные знают, что его создают не лучи светила, а невидимые жители пещер — микроорганизмы, чья жизнь неразрывно связана с камнем. Помимо образования кальцита, бактерии также могут влиять на растворение горных пород и образование лунного молока. «Лунное молоко», молочный, белый, похожий на грязь экссудат, покрывающий поверхности в некоторых пещерах, в основном состоит из мелких игольчатых кристаллов CaCO3 нано- и микрометрового размера, с микроорганизмами, которые находятся во взвешенном состоянии, связаны или иным образом «спутаны» с кристаллами. При ближайшем рассмотрении лунное молоко оказывается сложным био-минеральным композитом. В его толще под микроскопом видны целые «паутины» из бактериальных нитей невероятной тонкости — всего 50-150 нанометров. Эти микробы выступают в роли архитекторов: они не просто используют минералы для жизни, но и активно провоцируют рост новых кристаллов, создавая свою среду обитания. Однако механизм его создания до сих пор неизвестен, что приводит к различным гипотезам, объясняющим происхождение лунного молока и роль микроорганизмов в его образовании. Несмотря на годы исследований, точный механизм рождения лунного молока остаётся загадкой. Учёные сходятся во мнении, что ключевую роль играют актинобактерии (или актиномицеты) — нитевидные бактерии, похожие на грибы. Именно они часто являются источником того самого запаха «сырой земли», который мы чувствуем в пещерах. Интуитивно люди веками использовали целебные свойства этого вещества. Спелеологи заметили, что простуда, мучившая их на поверхности, отступала под землёй. А благодаря антибактериальным свойствам некоторых актинобактерий лунное молоко даже применяли в качестве примитивной повязки для ран [1].

Рисунок 4. Снимок лунного молока под электронным микроскопом: видны кристаллы карбоната кальция и бактериальные нити.

Рисунок 5. «Лунное молоко» на стенах пещеры.

Зачем же микробам это нужно? Является ли биоминерализация — процесс создания кристаллов — гениальной стратегией по строительству удобного «дома», или это всего лишь случайный «побочный эффект» их метаболизма? Наука пока не даёт окончательного ответа.

Тайное оружие пещер: в поисках антибиотиков нового поколения

Пещеры против супербактерий

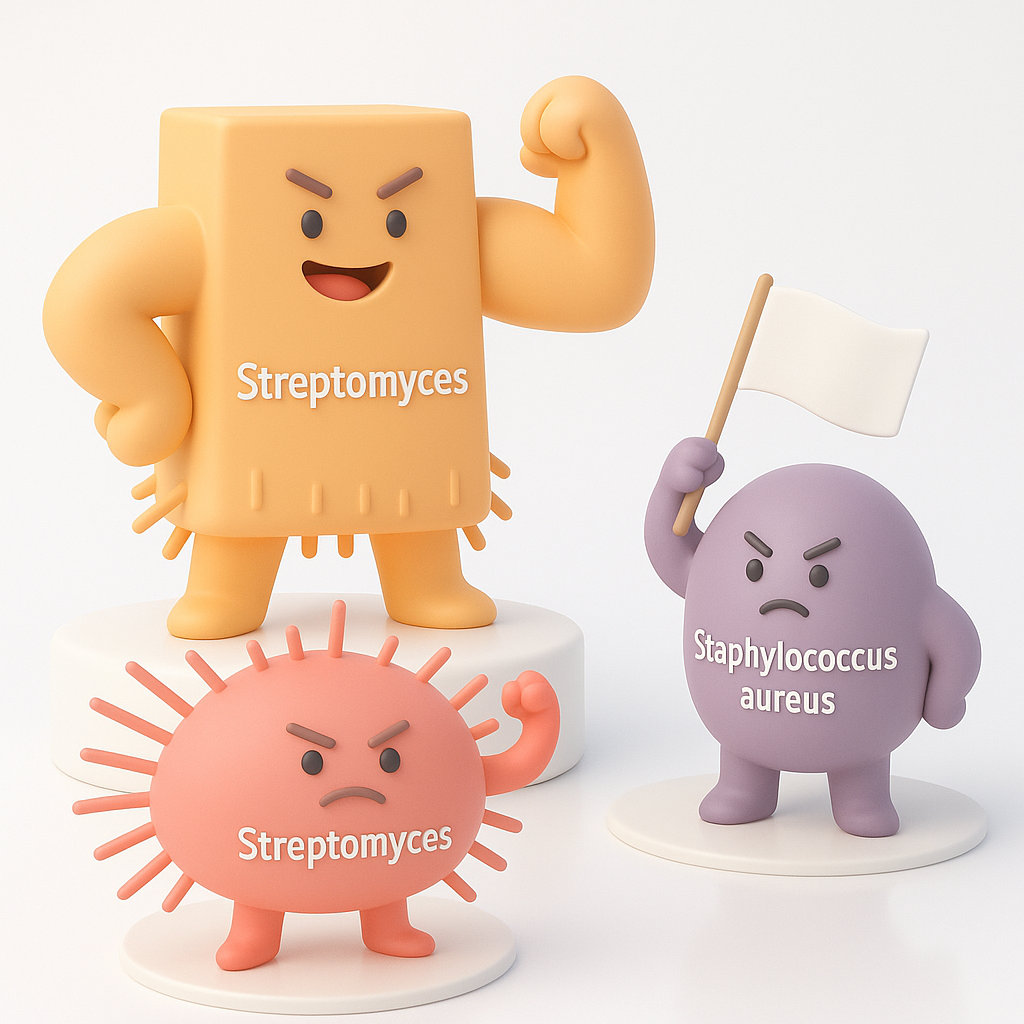

Лекарственно-устойчивые штаммы Escherichia coli и Staphylococcus aureus входят в число основных проблем Всемирной организации здравоохранения, вызывая более 900 000 инфекций и 230 000 смертей ежегодно. Но у науки появился неожиданный союзник, пришедший прямиком из вечной тьмы. Микробные сообщества в пещерах продемонстрировали in vitro антибактериальную активность против таких бактериальных патогенов. Секреция вторичных метаболитов с антимикробными свойствами микроорганизмами, обитающими в экстремальных средах, таких как пещеры, неудивительна, поскольку конкуренция за ресурсы сильна, особенно в самых глубоких частях пещеры. Исследования пещерных микробиомов показали, что актинобактерии, включая род Streptomyces, являются широко распространённым типом в пещерах. Эти бактерии продуцируют различные антибактериальные и противогрибковые соединения в качестве вторичных метаболитов [2]. Было показано, что Streptomyces часто встречаются в лунном молоке, которое было популярно в традиционной медицине, поскольку с древних времён его связывали с целебными и антибактериальными свойствами [3].

За последние два десятилетия Streptomyces, демонстрирующие антибактериальные и противогрибковые свойства, были выделены из лунного молока, почвы или образцов воды из пещер по всему миру, включая Бельгию, Польшу, Сербию, Россию, Китай, Индию, Турцию и Канаду. Было показано, что актинобактерии, отличные от Streptomyces, также производят метаболиты с антибактериальным потенциалом против Bacillus spp., Escherichia coli, Micrococcus luteus и Candida albicans. Исследования, проведенные на образцах из пещер в Европе, показали, что представители Proteobacteria, Bacteroidetes и цианобактерий также подавляют рост бактерий, таких как Pseudomonas aeruginosa или Xanthomonas oryzae, и даже штаммов VRE (устойчивый к ванкомицину энтерококк) и MRSA (устойчивый к метициллину золотистый стафилококк). Однако самая удивительная находка кроется не в отдельных веществах, а в их комбинациях. Часто одинокое соединение бессильно против патогена, но в составе «команды» оно превращается в грозное оружие. Яркий пример — образцы из сибирской пещеры Большая Орешная. По отдельности четыре соединения не проявляли значительной активности. Но их смесь — циклодизидин D, чаксалактин B, стилиссазол B и гирофоровая кислота — создала мощный синергетический эффект, эффективно уничтожая бактерии и грибки. Это открытие меняет сам подход к поиску новых лекарств. Возможно, будущее антимикробной терапии лежит не в поиске единственной «волшебной пули», а в создании сбалансированных «коктейлей», рецепты для которых нам подсказали сами пещерные микробы в их бесконечной борьбе за выживание [4].

Сложности на пути к лекарству

Однако, несмотря на многообещающие первоначальные отчеты, введение соединений, полученных из пещерных бактерий, на медицинский рынок может быть сложным и трудоемким. Первый и самый большой подводный камень — это сами микробы. Большинство из них — настоящие «невидимки», отказывающиеся расти в лабораторных условиях. В чашке Петри они ведут себя как капризные знаменитости, которым не подходят искусственно созданные условия. Воссоздать уникальную прохладу, влажность, скудный паёк и сложные химические сигналы их родной пещеры практически невозможно. В результате учёные могут изучать лишь малую часть этого микробного разнообразия — словно пытаются описать океан, зачерпнув из него стакан воды. Даже если микроб удаётся «приручить» и заставить расти в лаборатории, он часто замолкает. В комфортных и сытых условиях ему больше нет необходимости вести химическую войну за выживание. Его метаболизм меняется, и производство тех самых ценных соединений-оружия попросту прекращается. Гены, отвечающие за создание антибиотиков, «засыпают», оставляя исследователей с безобидной и бесполезной культурой. Ценное вещество может быть утрачено ещё до того, как его успеют обнаружить. Самая сложная головоломка ждёт учёных на финишной прямой. Оказалось, что мощный антимикробный эффект часто создаёт не одно-единственное вещество, а целый «коктейль» из нескольких молекул, работающих в идеальном тандеме. Попытка выделить и очистить только один компонент — всё равно что убрать из оркестра все инструменты, кроме скрипки, и ожидать, что прозвучит та же симфония. Одно соединение в одиночку может быть бессильным, и лишь его сочетание с другими даёт тот самый целебный эффект. Собрать этот пазл и воспроизвести его в промышленных масштабах — невероятно сложная и трудоёмкая задача. Таким образом, пещерные микробы подарили нам не готовое лекарство, а лишь шифр к его созданию. Расшифровать этот код — цель будущих глубоких исследований. Это кропотливая работа на стыке микробиологии, химии и биотехнологий, где награда — новые, столь необходимые человечеству лекарства — определённо стоит усилий. Именно такие комплексные исследования и ведутся российскими учеными. Яркий пример — работы команды красноярского исследователя С.В. Хижняка.

Что нашли в пещерах красноярские ученые

В исследовании Хижняка С.В., посвящённому изучению микроорганизмов в сибирских пещерах (Караульная-2, Ледяная, Большая Орешная, Баджейская, Женевская, Ящик Пандоры, Торгашинская, Кубинская, Партизанская, Ручейная) было установлено, что все исследованные пещеры обладают богатой и разнообразной естественной микрофлорой, состоящей из бактерий и грибов, которые могут расти при низких температурах. К удивлению исследователей, количество бактерий в пещерном грунте достигало нескольких миллионов на грамм — почти как в обычной лесной почве! Самый интересный вопрос: чем они питаются в полной темноте, где нет растений? У науки есть несколько версий:

- «Подарки» с поверхности: вода, просачивающаяся сквозь толщу пород, приносит с собой растворенную органику.

- Подземные «повара»: хемоавтотрофные бактерии, которые умеют создавать пищу из неорганических веществ, выступают первичными производителями в этой экосистеме.

- Обед от летучих мышей: отходы пещерных животных — еще один важный источник пищи.

Помимо бактерий, в пещерах обитают и микроскопические грибы — в основном пеницилл и мукор. Но в отличие от бактерий, грибы предпочитают «грязные» районы. Их царство — это зоны возле подземных баз, где они выполняют роль природных дворников, перерабатывая антропогенный мусор. Бактерии им не уступают: в пещере ученые нашли даже бактерий, которые способствуют разложению нефтепродуктов, которые успешно справляются с такими загрязнителями, как бензин, вблизи подземных баз. Таким образом, хрупкая экосистема пещер не только существует в экстремальных условиях, но и обладает собственным механизмом самоочистки, который приходит на помощь, когда в ее мир вторгается человек [5].

В другой работе Хижняк С.В. с соавт. показал, что холодные карстовые пещеры могут служить источником штаммов для биологической защиты растений от фитопатогенных грибов. Секрет эффективности пещерных микробов — в невероятно жестких условиях их существования. Питательные вещества поступают сюда редко и малыми порциями, развязывая настоящую «войну всех против всех» за скудные ресурсы. Ситуация усугубляется тем, что каждая порция органики с поверхности уже содержит почвенные бактерии и грибы. Чтобы выжить в этой конкуренции, местным микроорганизмам пришлось стать химиками-виртуозами и научиться производить мощные антибиотики. Эта эволюционная «гонка вооружений» привела к появлению штаммов с уникальной антибиотической активностью против наземных фитопатогенов. И главное их преимущество — способность работать при низких температурах, когда традиционные биопрепараты на основе почвенных микроорганизмов «засыпают». Это делает их идеальными защитниками для растений в самый уязвимый период — ранней весной, в начале вегетации. Теория подтвердилась на практике. Штаммы, выделенные из пещер Водораздельная и Женевская, продемонстрировали высокую эффективность в подавлении опасного фитопатогенного гриба B. sorokiniana. Это доказывает, что пещеры — это не просто геологические объекты, а бесценные кладовые для создания биопрепаратов нового поколения, способных работать в суровых условиях [6].

Заключение

Исследования карстовых пещер выявили большое разнообразие бактерий, водорослей и грибов, живущих на каменных стенах и образованиях, в грязевых лужах или отложениях. Они стали источником интереса для различных исследовательских групп, включая геологов, химиков, экологов и микробиологов. Адаптации, которые пещерные организмы применяют для выживания, сложны: от многовидовых биопленок, способных функционировать как закрытые, крошечные экосистемы, посредством растворения горных пород, до сложных метаболических путей, которые используют каждый доступный элемент. Некоторые из свойств, демонстрируемых пещерными микроорганизмами, могут иметь потенциальное применение в различных областях жизни человека.

Так в вечной темноте пещер продолжается удивительная работа микроскопических "скульпторов", создающих неповторимый облик подземного мира и демонстрирующих поразительные способности живых организмов приспосабливаться к самым суровым условиям существования.

Литература:

- Kosznik-Kwaśnicka K, Golec P, Jaroszewicz W, et al. Into the Unknown: Microbial Communities in Caves, Their Role, and Potential Use. Microorganisms. 2022;10(2):222. doi: 10.3390/microorganisms10020222

- Selim M.S.M., Abdelhamid S.A., Mohamed S.S. Secondary metabolites and biodiversity of actinomycetes. J. Genet. Eng. Biotechnol. 2021;19:72. doi: 10.1186/s43141-021-00156-9

- Ghosh S., Kuisiene N., Cheeptham N. The cave microbiome as a source for drug discovery: Reality or pipe dream? Biochem. Pharmacol. 2017;134:18–34. doi: 10.1016/j.bcp.2016.11.018

- Axenov-Gibanov D.V., Voytsekhovskaya I.V., Tokovenko B.T., et al. Actinobacteria Isolated from an Underground Lake and Moonmilk Speleothem from the Biggest Conglomeratic Karstic Cave in Siberia as Sources of Novel Biologically Active Compounds. PLoS ONE. 2016;11:e0149216. doi: 10.1371/journal.pone.0149216

- Khizhnyak, S.V., Tausheva, I.V., Berezikova, A.A. et al. Psychrophilic and Psychrotolerant Heterotrophic Microorganisms of Middle Siberian Karst Cavities. Russian Journal of Ecology 2003;34:231–235. doi: 10.1023/A:1024537513439

- Ланкина Е.П., Хижняк С.В., Кулижский С.П. Перспективы использования смешанных культур психрофильных и психротолерантных бактерий в биологической защите растений от болезней" Вестник Красноярского государственного аграрного университета. 2013;4:101-106.